視野洞見

財經隨筆|最「瑞士」的投資意外: 央行「一不小心」變成矽谷大股東

瑞郎太強,逼出一條投資之路

瑞士國家銀行(Swiss National Bank, SNB)本來的工作和全球其他中央銀行一樣是維持物價穩定、防止瑞郎過度升值。

但由於瑞郎長年是全球公認的「避險貨幣」,每逢金融市場震盪,國際資金就湧入瑞郎,推高其匯率。

這會壓抑通膨,也會傷害瑞士出口產業的競爭力。

為了干預市場、穩住匯率,SNB 不得不不斷賣出瑞郎、買入外幣。

這些操作累積了龐大的外匯準備,截至 2025 年中,SNB 的總資產規模高達 8,550 億瑞郎(約合 9,600 億美元),在央行世界排名前列,甚至與一些中型主權財富基金相當。

從外匯干預到科技巨頭

SNB 沒有把這些外幣全部放在現金或國債上,因為這樣回報太低且風險集中。

根據 SNB 官方的投資政策,他們會把外匯資產分散到政府債券、企業債及股票。

截至 2025 年 6 月底,SNB 向美國證監會(SEC)遞交的 13F 報告顯示:

• 美國股票部位:1669 億美元

• 持股數量:2,332 檔

其中,科技巨頭成為最重要的配置:

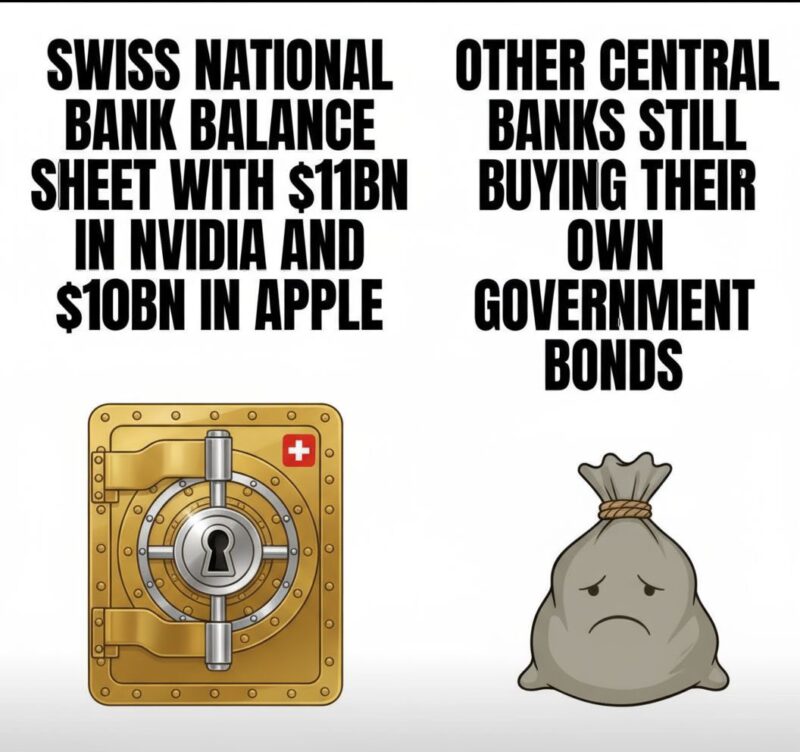

• Nvidia:持股市值約 116.7 億美元,是 SNB 最大單一股票部位。

• Apple:持股約 104 億美元。

• Microsoft、Amazon、Meta 也都位列前十大持股。

換句話說,SNB 在矽谷科技股上的曝險,規模已經超過大部分對沖基金,甚至讓他們成為全球最龐大的被動科技股投資者之一。

意外的「小主權基金」

這種配置帶來了一個耐人尋味的對比:

• 在形式上,SNB 像一個小型主權財富基金,以接近 1,700 億美元的美股部位押注全球最大、流動性最好的企業。

• 在目的上,SNB 卻仍然是一個中央銀行:它的核心目標不是「跑贏標普 500」,而是確保一旦需要捍衛瑞郎,就能迅速拋售這些資產、回收美元,在市場購入瑞士法郎。

正因如此,SNB 不會去投資私募股權或不動產基金——那會限制流動性,與其貨幣政策需求相衝突。美國科技股的確是世界上其中一個流通量最好的資產。

美麗的矛盾與潛在風險

這種「被迫而為」的投資路徑,雖然造就了 SNB 與矽谷科技股的奇妙聯繫,但背後也隱藏幾個風險:

1. 匯率風險:美元兌瑞郎若持續走弱,SNB 的外匯資產會產生龐大帳面損失。

2025 年上半年,SNB 已因美元疲弱錄得 1530 億瑞郎虧損(路透社數據)。

2. 市場風險:科技股估值極高,若遇政策監管或產業景氣反轉,SNB 的資產負債表波動會被放大。

3. 政策爭議:作為央行,是否適合持有巨額股票?這會不會模糊中央銀行與資產管理機構的界線?

瑞士國內已有聲音要求 SNB 分拆出獨立的主權基金,由專業團隊管理。

最瑞士的「無心插柳」

諷刺的是,SNB 從來不是以「科技投資」為志業。它之所以成為 Nvidia、Apple 的大股東,純粹是為了守住瑞郎。

瑞士央行的故事提醒我們:

• 有時候,最龐大的投資部位,並不是源自一個精心設計的策略,而是政策推演的副產品。

• SNB 的「無心插柳」,讓它既像中央銀行,也像小型主權基金,甚至某種程度上,成為了「全球資本市場的旁觀者股東」。

或許,這才是最「瑞士」的投資哲學:不追逐潮流,卻在守護貨幣的過程裡,順帶擁有了別人未來的一部分。一直保持國際事務上的中立,最後反而成為事局中其中一個最重要的主角。

來源參考:

• Swiss National Bank 官方網站(snb.ch)

• Fintel / WhaleWisdom SNB 13F 持股資料(2025Q2)

• Reuters, Swiss National Bank posts H1 loss of 153 bln francs as dollar weakness weighs (2025-07-31)

• Financial Times, Swissinfo 等對 SNB 資產結構的報導