在寧波的極氪智慧工廠裡,一排排銀灰色機械人正在無聲地組裝汽車。

上方懸掛的標語寫着:「第一次就把事情做好。」

對許多西方企業主管而言,這不只是生產理念,而是一場令人震驚的現實示範——中國的機械人革命,已經悄悄走到世界前面。

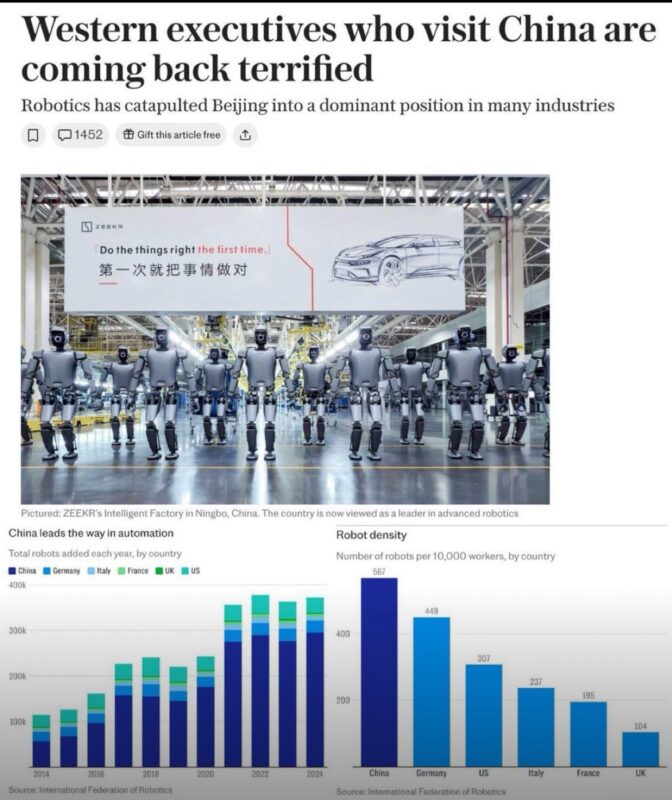

根據國際機器人聯盟(IFR)資料,中國如今每年安裝的工業機械人數量超過全球總和。

每一萬名工人中有567台機械人,遠遠超越德國的449台與美國的307台。

這個數字的背後,代表的不只是科技的進步,更是一場深層的經濟邏輯轉變:中國的競爭力,正在從「人」轉移到「機」。

二十年前,中國靠「廉價」勞動力成本取勝;

現在,中國靠「放棄」勞動力取勝。

這種轉變,是當代最矛盾的奇蹟。

當全球各國政府仍然需要考慮就業率、工資水平與社會保障時,中國的決策體系可以單純以生產力與競爭力作為唯一指標。

這讓中國的產業升級具備一種極端的效率——不需顧慮工人失業、不需遷就工資談判,當然也不需面對民選壓力,將「中國優勢」、「中國特色的社會主義市場經濟」發揮到極致。

換句話說,中國能夠完全放棄勞動人口的利益,專注與全世界比拼產能與成本。

這種「無需顧慮人」的策略,短期內的確讓中國工業取得驚人的速度與規模。

機械人密集度的上升,使得中國工廠能24小時不停歇地生產,品質更穩定、效率更高,幾乎讓「低成本製造」再度獲得技術化升級。

但這樣的勝利,也隱藏着未爆的危機。

當機械人取代人力、產能不斷擴張,國內消費卻未能同步成長,產能過剩便成為經濟結構的宿命。汽車、鋼鐵、光伏、電池……一個又一個產業都出現了「能造、造太多、賣不完」的現象。

中國以生產力壓倒世界,卻也讓世界陷入低價競爭的泥沼。

外界往往只看到「西方主管回國後的恐懼」,卻忽略了另一種恐懼——當一個國家不再需要人力時,那些被取代的人會去哪裡?

在工廠被自動化取代的工人,可能進入零工經濟、平台外送、直播銷售等不穩定工作。當社會的穩定性被「效率」取代,經濟的繁榮也開始出現裂縫。

或許,這才是最值得反思的地方:

當全世界仍在尋求如何平衡「效率」與「公平」,中國卻選擇了讓效率壓倒一切。

這樣的制度優勢短期內能主導市場,但長期而言,若沒有相應的社會承接機制,勝利可能會成為另一種形式的危機。

這個不只是中國的問題,但是全世界需要面對被他們的產品淹沒的問題。

中國以機械人與AI創造出全球最強的製造力,

但也以此揭示了一個另一個深刻的問題:

當一個國家願意犧牲「人」來贏得競爭,最後得益的會是誰?

新聞背景資料:

The Telegraph: Western executives who visit China are coming back terrified: Robotics has catapulted Beijing into a dominant position in many industries

https://www.telegraph.co.uk/business/2025/10/12/why-western-executives-visit-china-coming-back-terrified/

英國每日電訊報:到訪中國的西方企業C E O,害怕地回來了:A I機器人技術,讓北京在眾多行業中佔全球主導地位

#somei隨筆 #somei財經隨筆