#somei隨筆 #somei財經隨筆

當前的全球貿易秩序,正處於幾十年來最動盪的時刻。美中對抗、供應鏈重組、美元地位爭議、逆全球化浪潮,交織成一幅未竟的格局。

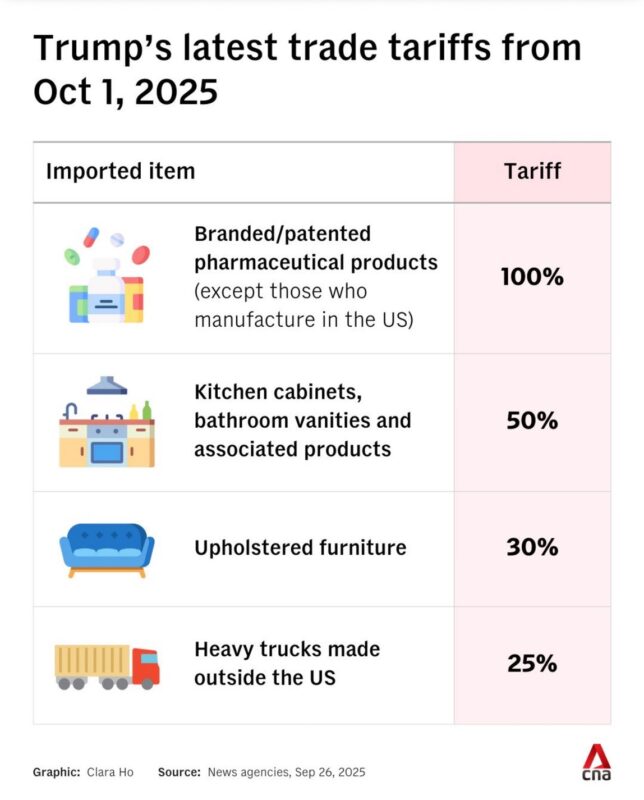

時 局混亂,不容易理解,尤其是特朗普總統剛剛又宣布了新系列的關稅政策在10月1號執行,到底是亂出招?還是真的背後有一套策略,而要理解這一局勢,一份由現任美國白宮經濟顧問委員會主席 Stephen Miran 撰寫的報告,或許提供了關鍵線索。

這份名為《A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System》的報告,最初在特朗普連任後不久問世。這份41頁的報告可以在網上下載:

https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf

當時,許多經濟學者對其不以為然,認為只是過於激進的構想。

然而越來越多專家發現,美國的實際政策,卻正一步步走在這份藍圖所規劃的道路上。難怪許多評論將其視為特朗普貿易戰的「作戰方針」。

⸻

一、理論藍圖:美元、關稅與匯率的三角操作

Miran 的出發點是美國經濟的長期困境:美元作為全球儲備貨幣,被各國央行和國際資本持續需求,導致匯率被長期推高。

這雖然鞏固了美元在全球金融的核心地位,但卻犧牲了美國的製造業競爭力,使出口受挫、進口氾濫,並加劇經常帳赤字。

換言之,美國為了維持全球貨幣穩定,承擔了過多的產業與財政成本。

在這樣的診斷下,Miran 提出一個三角架構:以關稅作為武器,以貨幣政策進行平衡,再透過國際協調推動制度性調整。

他認為,美國可以設定廣泛的「基準關稅」,不僅針對某些特定產品,而是針對大部分進口商品,形成談判籌碼。

關稅帶來的成本壓力,則可透過美元的「政策性偏置」來抵消,例如透過匯率調整或協調,使通脹壓力不至於全面擴散。

如此一來,關稅與匯率便能成為可協同操作的雙槓桿。

更重要的是,Miran 對不同國家提出分層策略:盟友可獲得優待,主要對手則需面對高關稅與匯率壓力,中間國家則視其政策行為決定待遇。

他甚至提出一個「Mar-a-Lago Accord」的概念,類比 1985 年的廣場協議,構想以國際協調方式推動美元與其他貨幣的再平衡。

⸻

二、風險與挑戰:保護主義與體系震盪

這套藍圖雖然縝密,但並非無懈可擊。最常見的批評包括:

• 報復風險:大規模關稅勢必引發對手反制,可能演變成持久的貿易戰。

• 通脹壓力:即使有匯率調整,最終物價上漲仍可能傷害中低收入群體。

• 金融市場震盪:美元政策的任何劇烈調整,都可能觸發資本外流、債市動盪與國際金融不穩。

• 國際規則約束:過度依賴單邊措施,可能觸碰 WTO 爭端解決機制,引發制度性對抗。

• 結構性困境:即便成功透過關稅與匯率調整改善競爭力,美國仍需面對人才、創新、供應鏈等長期挑戰,非短期金融工具所能解決。

Miran 本人在報告裡承認這些風險,並強調政策必須分階段推行,避免一次性劇變。

但這些潛在副作用,也成為學界對其懷疑的主要理由。

⸻

三、為何被視為特朗普的「作戰方針」

那麼,為何一份理論報告會被視為特朗普貿易戰的戰略手冊?

初步看來,主要原因有三:

第一,與特朗普實務高度契合。

特朗普在第一任期以關稅為主要武器,對中國、歐盟、加拿大、墨西哥等國展開衝突。

Miran 則在理論上提出「普遍基準關稅」,兩者方向一致。而特朗普對「美元過強」的抱怨,也在 Miran 的藍圖中被系統化為「貨幣偏置策略」。

第二,把即興政策升級為理論藍圖。

外界常批評特朗普政策隨興、零散,缺乏戰略深度。而 Miran 則提供了一個可操作的框架:美元高估 → 關稅補償 → 匯率調整 → 國際協調。

這等於替特朗普的「直覺化戰術」提供戰略化、制度化的依據。

第三,作者進入決策核心,提升可信度。

隨著 Miran 進入白宮經濟決策圈,外界自然會把他的報告視為未來政策方向的「底稿」。這使得原本只是智庫研究的報告,成為被華府廣泛引用的「作戰方針」。

⸻

四、全球貿易秩序的未來走向

如果這份藍圖持續被實踐,全球貿易體系可能面臨幾個變化:

1. 匯率競爭加劇 —— 各國可能更頻繁干預貨幣,以應對美國的策略。

2. 保護主義合理化 —— 關稅不再被視為例外,而可能成為「新常態」(用了香港特首剛剛用的字眼)

3. 供應鏈重構 —— 貿易與國安掛鉤,將迫使各國選邊站隊。

4. 國際協調壓力升高 —— IMF、G20、WTO 等國際機構可能不得不重新設計規則,以處理匯率與關稅的新衝突。

5. 新興經濟體承壓 —— 出口導向國家需加快內需發展與產業升級,否則將受制於大國政策擠壓。

⸻

出口導向經濟體的衝擊與調整

從表面上看,特朗普的貿易戰似乎是隨意出招,但在 Miran 的理論架構下,這些舉措被賦予了戰略一致性。這也是為何《A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System》會被視為一份「戰略手冊」,以及為何我們需要多點理解。

它不僅挑戰了以自由貿易為核心的全球秩序,也迫使各國必須思考:在一個美元主導卻充滿摩擦的世界裡,如何找到新的平衡?

如果 Miran 的「新貿易戰戰略」真正落實,對亞洲出口導向經濟體將帶來直接而深刻的衝擊。

首先,台灣作為全球半導體核心供應者,面對的最大挑戰並非單純的關稅,而是「科技供應鏈的地緣政治化」。

一旦美國進一步將安全保障與貿易掛鉤,台灣在晶片產業鏈的角色會被要求更明確地站隊。

短期內可能受惠於美國市場的保障,但長期將承受「市場集中度過高」與「被迫減少以至切斷對陸出口」的風險。這意味著台灣廠商必須加速多元化出口市場,並投資美國本地化生產。

韓國的情況更為複雜。

韓國企業同時依賴美國安全保障與中國市場消化,Miran 的戰略會迫使韓國在「市場」與「軍事同盟」之間做出更艱難的取捨。

若美國推動普遍性關稅,韓國汽車、電池與電子產業可能首當其衝;同時韓國若被要求在晶片供應鏈「去中國化」,將使三星與 SK 海力士的雙邊投資戰略面臨調整。

日本則處於相對有利位置。

一方面,日本長期推動「供應鏈韌性」與「去中國化」,與美國的政策方向一致;

另一方面,日本在美國國會與政策圈的「可信賴盟友」形象,使其在安全與經貿掛鉤的框架下能換取更多市場豁免。

然而,日本的汽車產業若遭遇新一輪美國關稅,將面臨成本上升與全球競爭力削弱的壓力。

整體而言,Miran 的戰略對亞洲出口國的啟示是:「市場准入」將不再單純取決於經濟效率,而是被納入地緣政治交易的一部分。 對台灣、韓國、日本來說,未來的競爭力將不僅取決於技術與產能,還取決於如何在安全與市場之間找到平衡。