台灣投資界最愛說:「我們是世界的AI製造中心。」

但這句話若放進財報的顯微鏡下檢驗,就會顯得有點荒涼。

真正的AI經濟,其實可能和其他產業一樣,生產技術掌握者最後不一家可以有最後價格決定權。

贏家不是誰在製造,而是誰在定價與分配毛利。

⸻

序:NVIDIA的魔術:毛利率超過70%,能玩金融遊戲的公司

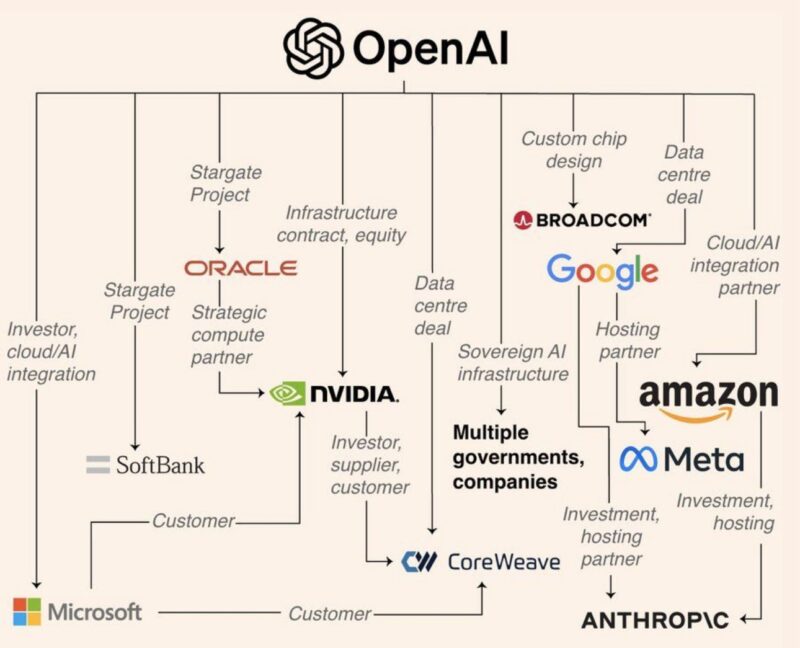

這陣子市場最震撼的新聞,是 NVIDIA 拿出 1,000 億美元「投資」OpenAI,錢再透過 Oracle(甲骨文) 的雲端計算平台繞一圈,最後又流回自己。

看似複雜的金流,其實只是利用毛利率的力量。

NVIDIA 的資料中心 GPU 毛利率超過 70%。

換句話說,一顆晶片賣 100 美元,成本不到 30 美元,其餘都是毛利。

有了這樣的超額利潤,它就能玩出華爾街稱為「錢繞一圈」的生態遊戲:

「投資客戶 → 客戶用資金購買雲端運算 → 雲端再採購 NVIDIA 晶片 → 利潤回流。」

外界以為 NVIDIA 拿1000億美元在冒險,其實它只是在分配自己驚人的毛利。

這是資本與技術結合的極致表現,也是AI時代的「超級貨幣」。

⸻

第一章 台積電的異數:代工也能撐起50%毛利

台灣的產業模式一向以「代工」為核心。

廣達、緯創、鴻海這些代工廠,毛利率多半不到 10%,屬於全球供應鏈裡的「血汗加工段」。

唯獨台積電是例外。

它靠著技術領先與先進製程的護城河,把代工做到品牌化,讓全球客戶不得不付高價。

因此,它能維持 50%以上的毛利率,成為全球最賺錢的製造企業之一。

但台積電的「高毛利神話」正被撕開。

客戶正逼它降毛利。

華盛頓要求台積電設廠美國,不只是地緣政治的供應鏈安全理由,而是一種政治化的議價機制——藉由政策干預與在地投資要求,迫使台積電「讓出部分利潤」,至少讓出供應鏈上部分利潤

這是一種新的「半導體租稅」:科技強國用國安名義,重新分配供應鏈的毛利。

⸻

第二章 AMD與OpenAI:股權綁定的毛利再分配

再看最新一筆震撼交易——AMD與OpenAI的五年協議。

OpenAI 若達成一定採購規模,就能以 每股1美分 的象徵價格認購 AMD 股票,最高可拿下 10% 股權。

這是「買貨送股」的典型設計。

AMD 用股權紅利換取市場佔有率,用「潛在稀釋」對抗「現金壓力」。

這與 NVIDIA 的做法剛好相反:

• NVIDIA 靠高毛利玩資本循環;

• AMD 靠低毛利綁定客戶;

兩者目的相同——用不同方式守住市場控制權。

這其實揭示了一個深層現象:

當毛利不足以支撐研發與競爭時,企業就會用股權、信貸、合作換取生態存活。

AMD 不是在打價格戰,而是在打「存亡戰」,不想直接出局。

⸻

第三章 逼降毛利的時代:AI軍備競賽的財務攻防

從美國要求台積電設廠,到 OpenAI 逼 AMD 讓股,背後的邏輯是一樣的:

客戶正在用政策、採購與投資的組合拳,逼迫供應商吐出毛利。

這是一場AI軍備競賽裡的財務戰。

輝達 70% 的毛利太高了,OpenAI 需要培養第二供應商來壓價;

台積電 50% 的毛利太高了,美國要它搬廠、增成本;

AMD 30多%的毛利不夠,只能拿股權補貼。

整個AI產業鏈都在被重新定義——

誰能「控標準、掌平台、定價格」,誰就能分到更多毛利;

誰只「造東西、交貨、聽指令」,就只能在成本上打主意

⸻

台灣的盲點:不應以製造中心自滿,而是爭取做利潤中心

台灣的主流論述仍沉浸在「AI製造中心」的榮耀裡,卻忽略一個現實:

我們賺的是別人的毛利後段。

傳統代工廠的毛利不到 10%,靠量撐營收;

台積電雖撐過 50%,但已被要求「讓利」;

而真正能用毛利玩金融循環、玩投資槓桿的,是那些掌握標準與話語權的公司——

像是 NVIDIA、OpenAI、甚至微軟。

這才是AI時代的殘酷真相:

賺大錢的,不是生產晶片的人,而是能定義誰來用晶片的人。

⸻

小結:毛利即權力

AI時代的戰場,不在工廠,也不在伺服器機架,而在毛利結構。

毛利高的公司能投資、能綁客戶、能塑造標準;

毛利低的公司,只能被綁、被要求、被遷廠。

毛利不只是財務數字,而是權力結構。

誰擁有毛利,誰就掌握了未來的資本話語權。

———

延伸結語|從毛利戰爭到主權戰爭

AI時代的毛利,不只是公司之間的數字遊戲,也會演變成國家之間的經濟主權攻防。

當輝達用毛利養出一個「閉環生態」,等於擁有了全球AI算力的定價權;

當OpenAI與AMD以股權綁定供應鏈,美國企業之間的合作,本質上是鞏固其「技術殖民」結構。

從晶片到雲端,從模型到資料,美國正在打造一條「算力帝國鏈」

台灣的角色,短期風光,越趨尷尬。

台積電能保有50%的毛利,靠的是技術門檻,但技術門檻的報酬正在被地緣政治重新分配。美國要求台積電赴美設廠、日本設研發中心,不只是分散風險,更是分散利潤。台灣以為自己在「升級產業」,但從全球供應鏈視角看,這其實是「毛利的再國有化」——被主要市場與主權力量重新分割。

未來十年,AI的關鍵戰場不再是「誰算得快」,而是「誰掌握毛利」。誰能定價晶片、誰能制定模型標準、誰能壟斷資料來源,誰就能定義人工智慧的價值。

當輝達在玩金融閉環、OpenAI在玩股權杠桿、台積電在被迫讓利,我們看到的不只是AI的繁榮,而是全球資本秩序的重寫。

AI時代最終的勝利者,不一定是最聰明的技術公司,而是最懂得控制毛利的國家與企業。

#somei隨筆 #somei財經隨筆