視野洞見

隨筆|日美關稅談判的意義與台灣的啟示

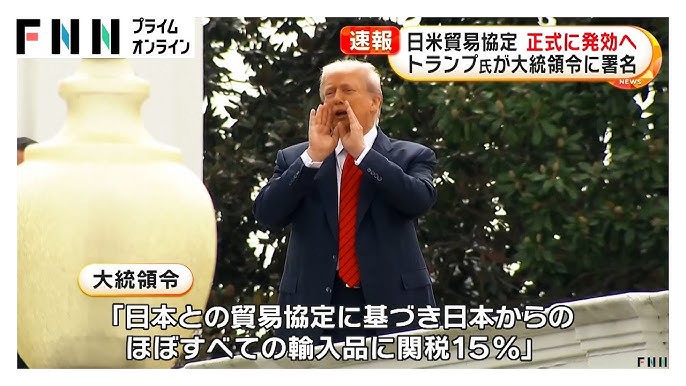

美國總統川普 9 月 5 日簽署行政命令,正式讓 「日美貿易協定(日米貿易協定)」 生效。根據協定,美國對日本大部分商品徵收 15% 關稅(関税),消除了此前存在的「雙重課稅」疑慮。然而,汽車與零件等戰略產業依舊採取 分野別関税(分領域別的稅率),凸顯美國在產業槓桿上的主導地位。

從 4 月到 7 月的談判過程,日本展現了極強的 實用主義交涉(実用主義的交渉)。經濟再生擔當大臣赤澤亮正頻繁訪美,甚至一度連續四週舉行部長級會談。最終結果,日本不僅接受關稅安排,還做出多項結構性承諾:

• 農產品市場開放(農産物市場開放):增加 75% 美國稻米進口,每年採購 80 億美元大豆、玉米等。

• 大型採購承諾(大型調達約束):購買 100 架波音飛機。

• 技術認證放寬(技術認証緩和):美國汽車經美方認證後可直接進入日本市場。

• 戰略投資協議(戦略投資協定):承諾在半導體、醫藥品、礦產、造船、能源及 AI(人工知能)領域,對美投資 5500 億美元,並由美國總統最終拍板標的。

這場談判顯然已超越傳統的關稅範疇,轉向 國家安全(国家安全保障) 與 產業戰略(産業戦略) 的全方位博弈。

對台灣的啟示

1. 建立「跨部門談判架構」

關鍵字:跨部門方案(省庁横断的なパッケージ)

日美談判告訴我們,關稅協定往往伴隨農業、市場准入、戰略投資等附加條件。台灣若與美國或其他大國談判,必須以跨部門小組整合農業、科技、能源與外交,形成「打包方案」,避免單一部門獨自承壓。

2. 善用「產業安全」作為外交籌碼

關鍵字:供應鏈安全保障(サプライチェーン安全保障)、技術合作(技術協力)

美國視半導體、能源、AI 為國安核心。台灣應將半導體優勢定位為「戰略資產」,以供應鏈安全與技術合作換取更佳談判條件,而不只是被動承受關稅壓力。

3. 農業妥協與科技護盤並行

關鍵字:農産物市場開放(農産物市場開放)、核心利益(核心利益)

日本以農業市場的讓步,換取製造業喘息空間。台灣若遇到類似局面,應準備農業妥協清單,在必要時以有限代價守住半導體與製造業等核心利益。

4. 把握「政治週期」中的談判窗口

關鍵字:政治周期(政治サイクル)

日美談判受到美國大選強烈影響。台灣若與美國展開關稅或市場磋商,必須將政治週期納入計算,在關鍵時點提出方案,以提高成功率。

對投資人的三點啟示

1. 外匯與利率配置(為台幣與債券定錨)

日美談判顯示,美國仍以關稅為槓桿工具,將增加全球不確定性。

對投資人而言,台幣(TWD)易受出口談判牽動,波動性上升。投資人可考慮透過美元計價資產與中長期債券(Bonds 債券)作為避險配置。

2. 科技股的結構性受惠(Semiconductors & AI)

美國將半導體與 AI 定位為「安全產業」。這意味著相關投資將持續得到政策加持。

對台灣投資人而言,台積電、AI 伺服器供應鏈等,仍是全球資金流入的核心標的。

3. 農業與替代資產的間接受惠

日本以農業市場交換製造業空間,凸顯糧食與農業議題的戰略地位。

對投資人而言,農業 ETF、生質能源(Biofuel)與相關大宗商品(Commodities 商品),未來可能成為新的資金配置方向。

總結

日美談判的本質並非單純的「關稅協議」,而是 「經濟安全同盟(経済安全保障同盟)」 的再造。

對決策者而言,台灣必須同時具備 跨部門整合能力、戰略產業籌碼、農業調適彈性;而對投資人而言,外匯、債券與科技股的配置,將成為在全球地緣博弈下穩健布局的關鍵。