視野洞見

隨筆|行銷心理學的魔法

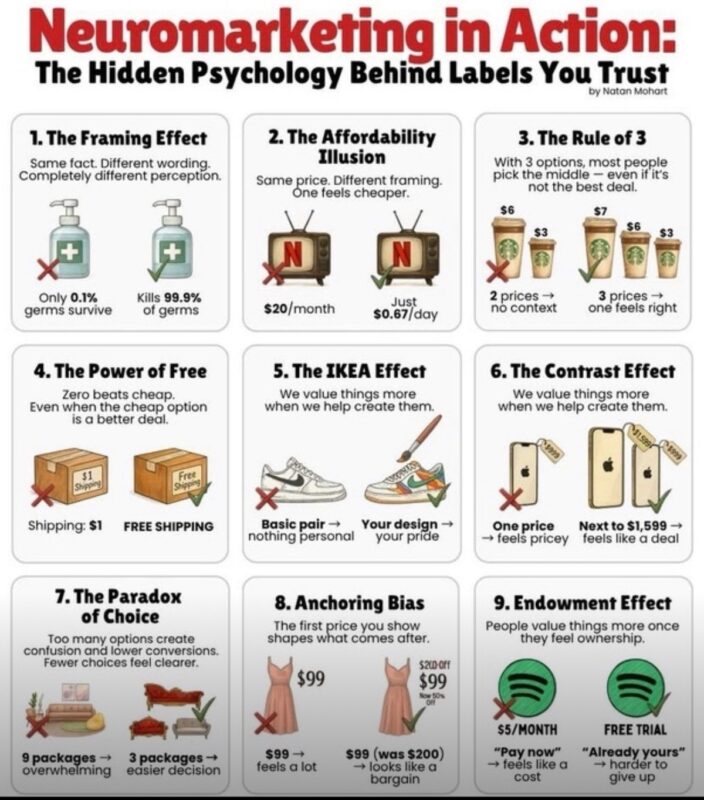

最近看到一張圖,把「行銷心理學(Marketing Psychology)」裡的九大技巧整理得清清楚楚。看著看著,不禁覺得——原來我們日常買東西時,腦袋常常不是靠「理性(Rationality)」在判斷,而是被一些小小的心理暗示牽著走。

比如說:

• Framing Effect(框架效應):同樣一句話,「只剩 0.1% 的細菌存活」和「殺死 99.9% 的細菌」,感覺完全不同。其實意思一樣,但聽起來差好多。

• Affordability Illusion(價格可負擔的錯覺):訂閱費 $20/月 VS. $0.67/天,哪個感覺便宜?答案顯而易見。

• Rule of 3(三選一法則):咖啡如果只擺兩個價位,選擇有點怪,但一旦放上第三個,大部分人就會挑中間的,覺得最「剛好」。

• Power of Free(免費的力量):$1 運費 VS. 免費運費,大家幾乎都會衝著「FREE」下單,雖然有時候實際上不一定划算。

• IKEA Effect(宜家效應):自己組裝的家具特別有感情。原來東西「有參與感」就會更值錢。

• Contrast Effect(對比效應):$1599 的手機看起來很貴,但如果旁邊放一台 $2000 的,就瞬間變得「划算」了。

• Paradox of Choice(選擇悖論):太多選項會讓人猶豫,反而降低轉換率。少一點選擇,才容易決定。

• Anchoring Bias(錨定效應):先看到 $200,再看到折扣價 $99,就會覺得「賺到了」。但如果一開始就是 $99,感覺就沒那麼甜。

• Endowment Effect(禀賦效應):試用後「已經是我的了」的感覺,會讓人更難放棄。這就是免費試用(Free Trial)最厲害的地方。

看完這些,會發現行銷其實不是「大聲吶喊」去推銷產品,而是「理解人性(Human Psychology)」。

一個小小的框架調整,就能改變購買行為。

那麼如果把這些心理學技巧,和 AI(人工智慧) 結合呢?

• Hyper-personalization(超個人化):AI 可以根據每個人的偏好,打造不同的「框架效應」。

• Predictive Analytics(預測分析):在你最容易心動的時間點,精準推送訊息。

• Generative AI(生成式 AI):快速產出符合心理觸發點的廣告內容,規模化卻又像是為你量身打造。

結果就是:行銷不再只是「對大眾說話」,而是能「對你說話」。

心理學 + AI,讓行銷更有針對性、更適應環境,也更具威力。

最後想到一句話:好的行銷不是說服,而是理解。理解人心,才能讓訊息真正被聽見。