視野洞見

隨筆|AI數據中心熱潮下的電力拐點

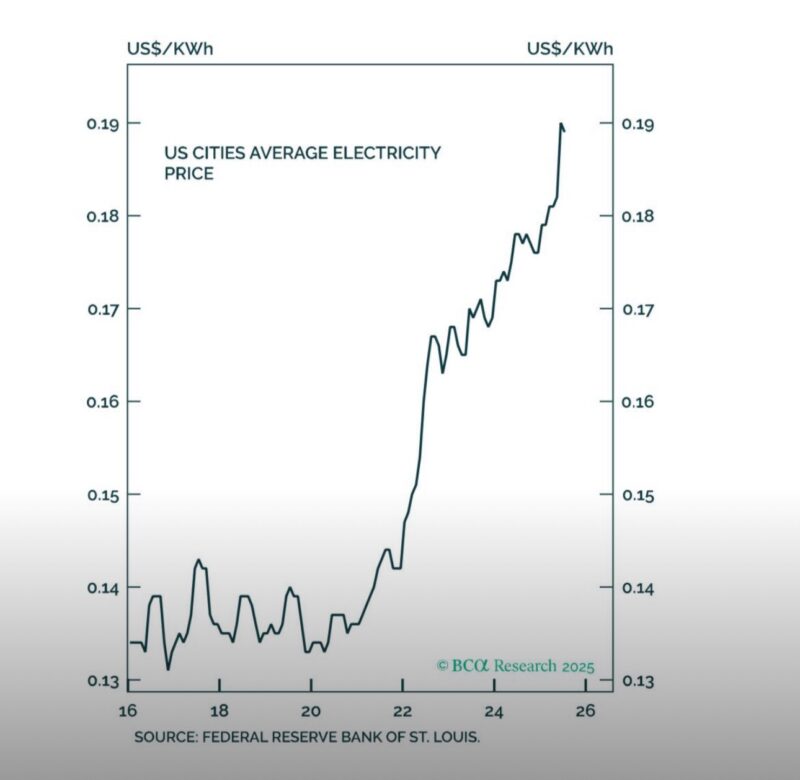

下圖見到,美國城市的平均電價(average electricity price)正在創下新高——從幾年前的每度(kWh)約 US$0.13,一路攀升至接近 US$0.19,短短不到十年間,漲幅約 45%。這不僅是能源市場的波動,而是一場由結構性需求驅動的轉變。

推手來自何方?

答案是 AI數據中心(AI data centers)。

根據統計,2023年,美國數據中心已佔全國用電量的 4.4%,遠高於過去十年的 1–2% 水平。若照當前增速推算,至 2028 年,數據中心耗電比例可能飆升至 6.7–12%。

這種需求爆炸(demand surge)已經超過電網擴建(grid expansion)的速度。區域電力營運商不得不提出警告:若持續這樣下去,基礎設施恐怕承受不了。

誰在買單?

家庭用戶(households)。

從 2024 年 5 月至 2025 年 5 月,美國家庭平均電費上升 6.5%,部分州份甚至飆升 36%。雖然數據中心是最大推手之一,但它們未必負擔對應比例的電網升級(grid upgrade)成本,導致壓力轉嫁(cost trickle-down)到居民身上。

為何重要?

這背後隱藏了三個層面的結構性問題:

1. 基礎設施公平性(Infrastructure equity):數據中心在高峰時段拉高需求,但未必支付相應的電網投資費用。

2. 能源政策十字路口(Energy policy at a crossroads):AI與資料密集型產業的發展,讓供應需求遠超過監管與投資的進度。

3. 投資啟示(Investment alert):電力公司(utilities)、再生能源(renewables)、潔淨能源企業(clean energy firms)正迎來新的增長契機,但同時也暴露在基礎設施不足的風險之下。

環球啟示(Global Implications)

美國的經驗其實是一面鏡子。隨着 AI、雲端運算(cloud computing)、以及 ESG 驅動的電氣化進程(electrification process)在全球加速,許多國家恐怕都會面臨類似壓力:

• 歐洲:正值能源轉型,若再疊加數據中心需求,對天然氣與再生能源的調度靈活性將是一大挑戰。

• 亞洲新興市場:如新加坡、印度、越南,近年都在積極吸引資料中心投資,但電網與土地資源有限,未來可能出現供需失衡。

台灣的前瞻挑戰(Taiwan’s Outlook)

台灣的挑戰可能更為尖銳:

• 電力結構(Power mix):目前以燃氣(natural gas)、燃煤(coal)、再生能源(renewables)為主,核能(nuclear power)則在政策上朝「非核家園」方向推進。若缺乏核能這個穩定基載電力(baseload power),未來在 AI 與半導體產業持續擴張下,電網壓力將更加明顯。

• 核電爭議(Nuclear debate):廢除核能是否會加劇電力緊張?支持者認為核能安全風險過高,反對者則指出若缺乏核能,台灣將更依賴天然氣與進口能源,既增加成本,也削弱能源自主性。

• 產業衝擊(Industrial impact):台灣是全球半導體(semiconductors)核心供應地,本身耗電量龐大,再加上雲端與 AI 投資潮,電力缺口恐持續放大,若電價攀升,將直接影響產業競爭力。

• 民生影響(Residential impact):台灣的住宅用戶與中小企業,也可能像美國家庭一樣,逐步承受來自大型數據中心的成本轉嫁。

對投資人的行動建議(Investor Takeaways)

這場電力拐點,不僅是風險,更是結構性機遇。

對投資人而言,可以從三個方向思考:

1. 公用事業股(Utilities)

• 台電若能開放部分電網或配電相關的投資機會,將是長期題材。

• 美國與歐洲的電力公司(例如 Duke Energy、NextEra Energy)也值得關注。

2. 再生能源與政策受惠股(Renewables & Policy beneficiaries)

• 太陽能、風能與儲能(solar, wind & storage)將在需求缺口下再度受寵。(雖然特朗普總統不是太喜歡。)

• 台灣本地的再生能源供應鏈與儲能廠商,將受惠政策推力。

3. 電網與基礎設施強化(Grid & Infrastructure reinforcement)

• 投資標的包括智慧電網(smart grid)、變電設備、能源管理系統(energy management systems)。

• 這類產業可能不像 AI 那樣吸睛,但在能源轉型的骨幹角色下,長期成長潛力可觀。

結語

電價上升(rising electricity prices),不只是宏觀噪音(macro noise),而是結構性轉折的徵兆。AI的基礎建設,正以前所未有的速度重塑能源格局。

如果能源規劃與政策(energy planning and policy)無法及時跟上,電氣化(electrification)非但難以成為普惠進程,反而可能加劇不公平(inequity)。

對投資人而言,這是一個雙面訊號:短期的風險在於基礎設施不足,長期的契機則來自電網升級與再生能源的再度起飛。

AI浪潮正在點亮未來,但同時也讓電網與錢包承受前所未有的壓力。