視野洞見

隨筆|India at a Crossroads 印度出口引擎的岔路口

印度突然被卷入一場新的 geopolitical storm(地緣政治風暴)。美國最新宣布,對部分印度商品課徵高達 50% 的 tariffs(關稅)。這無疑重擊了新德里引以為傲的 export engine(出口引擎)。

弔詭的是,印度本來被視為最有可能率先與華府達成 trade deal(貿易協議) 的國家之一。總理莫迪(Narendra Modi)更是特朗普(Donald Trump)第二任期內最早會晤的外國領袖之一。然而,曾被包裝為「great friendship(偉大友誼)」的雙邊關係,卻在短短幾個月內急轉直下。

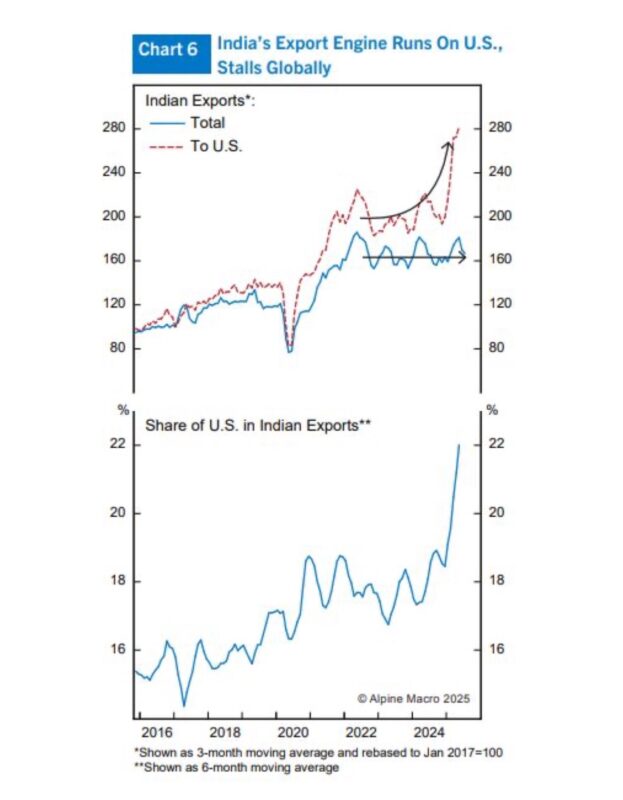

數據顯示,美國僅佔印度總出口的 約20%(share of U.S. in Indian exports)。然而,這20% 卻是疫情後唯一仍持續增長的市場。相較之下,印度對其他主要經濟體的出口已經停滯甚至衰退。換言之,the U.S. has become the sole growth engine(美國已成為唯一的出口增長引擎)。在此背景下,重稅如同切斷了印度出口唯一的動能。

這一情勢,對印度未來的挑戰至少有三:

1. Trade Deal Outlook(貿易協議前景)

美國關稅的強硬姿態,恐怕意味著談判不會輕易妥協。華府可能希望借此迫使印度在市場開放、數位貿易、甚至國防合作上做出更多讓步。

2. Growth Outlook(經濟增長前景)

若失去美國市場的支持,印度出口增長恐將大幅放緩。這會對其 GDP 的外需動能產生直接影響,削弱本已不穩的經濟復甦。

3. Make In India Strategy(印度製造戰略)

「Make In India」原本是莫迪政府推動製造業崛起的核心敘事,依靠出口來吸引外資與創造就業。但若主要出口市場受阻,這一戰略恐怕需要重新調整,更強調內需與區域市場。

對於投資人而言,印度仍是一個 structural growth story(結構性增長故事),擁有人口紅利與科技產業的長期優勢。但短期而言,出口受阻將帶來市場波動。投資者需要警惕 policy risk(政策風險),並重新評估在印度資產中的配置。

印度,如今站在岔路口。一邊是對美國的依賴,另一邊則是更自主的全球化布局。是選擇逆風高飛,還是被迫轉向,將決定「新興市場敘事」的下一章。