視野洞見

隨筆|在被演算法統治的世界,不要忘記怎麼愛(AI三部曲之三,完)

(前言:因為我和太太在接力,自己每天凌晨4:00開始密切注視Jill情況, 就算她睡了,也要關注有沒有抖動,適時補糖,不敢大意。

多了空間思考,見到Google限制搜索,對不同的內容提供商,以至再影響AI的內容產出,零零碎碎,差不多記錄了近一萬字的聯想。

刪減再整理成三篇,本篇是第三篇。第一篇明顯是財經角度,因為Reddit 股價急跌引發的聯想、第二篇已經在探究我們的知識範圍如何被控制,這篇是完全沒有財經味道的隨筆。

是為序。)

有時我懷疑,我們是不是早已不再是自己人生的作者。

每天醒來,手機推送的新聞、音樂、影片、甚至「誰適合你」的建議,都在一種無形的秩序裡浮現。那秩序並非命運,而是演算法——一種更冷靜、更確信自己比人類懂人類的神祇。

某程度上,演算法以關懷之名,奪走了我們自由選擇的權利。

它知道你三秒後會滑走哪張臉,也知道你停留在哪一段對話的呼吸。

它不命令你,但它溫柔地預測你;不直接控制你,但我們開始覺得「被理解」,卻開始慢慢放棄去理解這個世界。

我們的喜怒哀樂由由系統計算,連「愛」都被精準投放——從不同社交媒體上的「精準投放」的題材到購物平台上根據關鍵字出現的驚喜小禮。

這世界已經不再需要詩人提醒我們,「愛」的模樣,只需要數據模型就可以計算愛。

最近一打開Facebook,都是寵物癌症的資訊, 但資訊再精準,也不可能是愛的全部。

但真正的愛,從來不在精準裡。

愛是一種充滿誤差的可能,一種充滿非理性的偏差;它讓人走錯路,讓人選錯人,讓人等待一封永遠不會來的信。

演算法最害怕的,就是這種不確定性——而人之所以為人,也正是這份不確定。

當AI時代呼嘯而來,我們慢慢學會/習慣了用最少的情感輸出,換取最大的效率。

但效率的盡頭,是感覺的荒蕪。

我們開始害怕慢、害怕空白、害怕一場沒有結果的相遇。

愛,變成了一個帶有條件式的命題:

「如果對方回覆我,就值得繼續。」

「如果配對成功,就可以嘗試。」

「如果他/她的情緒穩定,我才願意靠近。」

這世界變得太理性,理性不是不好,但理性去到極致,到讓人無法相愛。

所以,我們更需要學會「不理性地」去愛。

在所有演算法都試圖為我們選擇的時代裡,愛應該是最後一個屬於人的叛逆行為。

如果去愛一個「不在你的偏好模型裡」的人,太危險,

那就

去做一件「不被任何推薦機制理解」的事;

去聽一首「你從未搜尋過」的歌。

或者,寫一段不理性的文字,例如這篇隨筆。

因為只有這樣,我們還能確定——

我們不是被演算法統治的影子,

而是一個會迷路、會等待、會錯愛的生命。

在被演算法統治的世界裡,

記得怎麼愛,

就記得怎麼做一個人。

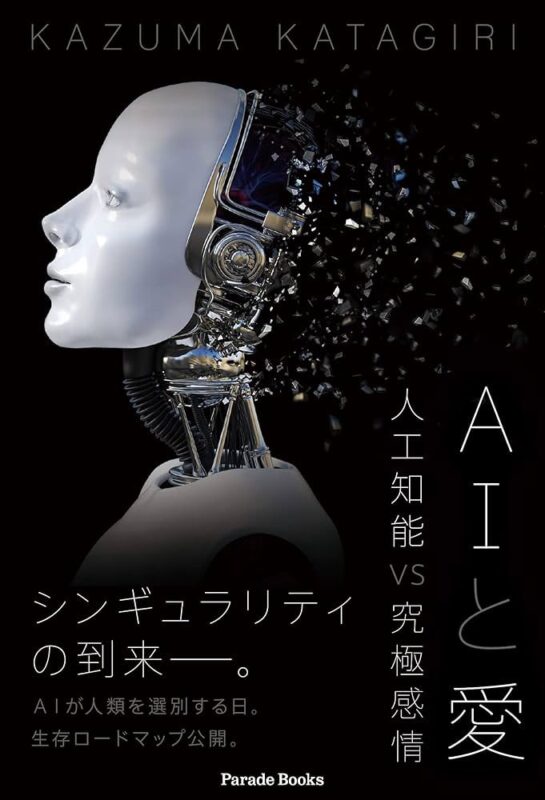

(圖不符文)

#somei隨筆 #somei財經隨筆