時事評論

伊朗示威的轉捩點

當「死亡證明」成為唯一正當性,政治決策失去重量

就在全世界的目光還停留在街頭火焰和口號上時,一件看似平凡但極為關鍵的事件,正在改寫這場抗議的歷史路徑。

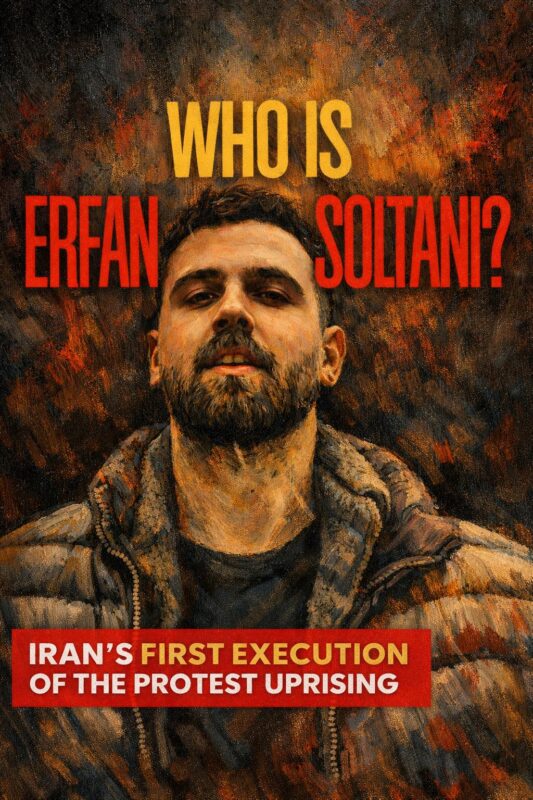

26歲的 Erfan Soltani——一個來自伊朗中部民間城市、原本只是普通服裝店老闆的年輕人——因為參與示威,幾日後竟被迅速判處死刑。

根據人權組織報導,他被控以伊朗當局經常用來打壓異見的罪名「向真主宣戰(moharebeh)」,且家人僅短暫被允許探視,幾乎沒有法律辯護的機會。

這位既非政治領袖也不是武裝分子的人,很可能在1月14日遭到公開絞刑——成為這次抗議中首位即將被當局執行死刑的示威者。

而更具有象徵意義的是——就在美國前總統 Donald Trump 在 Truth Social 上呼籲伊朗人民繼續抗爭,說出「Help is on its way」這樣的話語時,美國已經取消了與伊朗官員的所有會談,並威脅如果當局執行示威者死刑,美國將採取強硬行動。

⸻

這一切,可能正是 伊朗示威運動的真正轉捩點。

過去的示威與鎮壓,其死亡與暴力,雖然糟糕,但全球輿論仍然把它視為「又一個國家的內部動盪」

沒有公開處決。

沒有被強制剝奪基本法律程序。

也沒有讓如此一個普通名字、普通家庭和普通生命進入國際政治的核心敘事。

直到今天。

⸻

這是一種推論

但在邏輯上,當死亡成為正當性之外唯一能被世界看見的證據時,我們得問一個最基本的問題:

誰在承擔決策延遲的成本?

如果不是長期以來,國際社會尤其是美國左派因道德批判而對「介入他國衝突」極度謹慎、要求「完全正當性」的標準被拉高,或許盟國可以更早就伊朗局勢採取行動;或許萬多名示威者不至於喪命街頭、手無寸鐵的示威者還不至於被拉到絞刑之下作為最後的政治籌碼。

但現實是什麼?

在漫長的辯論與延宕中,伊朗的民主派人士先被拘捕、清洗、判死刑。

生命,成了等待「證明正當性的時間差」的代價。

這不是為任何一方辯護,但這確實是一個倫理困境的核心:

當社會甚至國際體系把所有行動都預設為「必須先完全正當」,其實是在把風險外包給最弱勢、最沒有選擇權的人。

尤其是我們面對是草菅人命的邪惡政權,例如伊朗,例如中國。

如果只有在血液流到地上、屍體出現在鏡頭前時,世界才認真考慮動作,那麼這樣的「正當性」本身就是一種延遲正義的藉口,本身就是幫兇。

⸻

倫理自律是值得肯定的;

拒絕輕率介入也是正常的理性衡量。

但當「正當性」被拉高到必須在最壞的結果發生後才可接受,那它就變成了制度性遲疑——它不是中立,而是有成本、有輸家的,只是輸家是最需要保護的弱勢一群。

我們看見美國在委內瑞拉的作法長期遭到左派與反干預論者批評——

有人說這種介入會引發區域災難。

有人擔心道德失衡。

然而,從後見之明來看,那種低強度、非全面戰爭的介入並沒有造成大規模的區域性災難。

而在伊朗,不同的路徑卻演變成了更極端、更暴力、更致命的結果。

⸻

在國際社會的遲疑、辯論、要求更多「完美正當性」的過程中,伊朗街頭的青年被逮捕、被逐漸消失、被公開處決。

死亡,成為唯一足以證明「情勢嚴重」的證據。

而這,其實正是這場抗議最殘酷的轉捩點:

不是暴力第一次出現,

不是鎮壓第一次發生,

而是正當性的辯論與延宕,真正開始替誰付出代價。

當我們拒絕承擔介入的風險時,

實際上是把風險轉嫁給那些最沒有選擇權的人。

如果行動必須等到血液滲滿街道、屍體堆積成報導才被允許,那麼這套道德標準本身,就值得重新審視。

歷史不唯獨審判獨裁者,

它同樣會審判那些選擇等待更多犧牲的決策者——

看似謹慎,卻在沉默中讓死亡成為唯一能證明正當性的方式。

⸻

如此沉重的轉捩點,並非偶然。

它不只影響伊朗的未來,也警示著全球政治決策中的風險成本。

不行動,不是中立;

它是一種帶有人命代價的選擇。