1月29日晚上我就是這樣上日語網課。

上課後,有些思緒一直在腦海中徘徊,整理成為這篇隨筆。

沒想到學習日語,也可成為一種哲學練習

我在大學時代開始接觸哲學,其實是從存在主義開始的。

年輕的時候,會被那些問題深深吸引:

人是什麼?自由是什麼?在一個沒有預設意義的世界裡,我們如何為自己的選擇負責?

存在主義給人的感覺,總是站在舞台中央。

你必須出聲,你必須選擇,你必須承擔。

世界或許荒謬,但你不能退後。

後來,我慢慢接觸現象學。

相較於存在主義的強度,現象學對我來說,更像是一種反省。

它不是要你立刻回答「我該怎麼活」,而是先停下來,問一個更安靜的問題:

事情,是如何出現在我們的經驗之中的?

現象學,尤其是胡塞爾(Edmund Husserl)提出的那句話:

Zurück zu den Sachen selbst

「回到事物本身」

這句話的意思,並不是否定解釋,而是先暫停解釋。

暫停:

• 你的理論、假設

• 你的因果推論

• 你的價值判斷

先去看:

事情是如何被呈現的。

胡塞爾說「回到事物本身」,那並不是否定理性,而是暫時把解釋、理論與判斷放在一旁,先去看—

事情,如何被給予。

這正是現象學的「懸置(Epoché)」——

把「我怎麼理解它」先放一邊,

只看「它怎麼出現」。

這對西方哲學傳統而言,是一次重要的修正。

在長時間以主體、因果與控制為中心的西方思想脈絡裡,現象學提醒我們:不是所有理解,都應該從結論開始。

這一步,對西方文明來說,其實是一個非常重要的修正。

因為它第一次正面地說出一件事:

不是所有理解,都應該從解釋開始。

從胡塞爾到海德格:

人不再是站在世界外面看世界

現象學的影響,並沒有停在胡塞爾那裡。

海德格進一步把「回到事物本身」推向存在論層次。

人不是一個站在世界外、分析世界的主體,

而是本來就被拋在世界之中的存在。

這個轉向,對西方哲學非常關鍵。

它讓「觀看」不再是一個高高在上的姿態,

而是一種已經在場、已經被捲入的狀態。

而這一點,恰恰和我在日文文法裡看到的世界觀非常接近。

只是,隨著年紀漸長,我讀哲學書的時間卻愈來愈少了。

不是因為不再關心,而是生活本身,已經變得足夠繁瑣,很多思考,不再發生在閱讀書本理論上,而是在日常裡慢慢浮現。

也正是在這樣的狀態下,我在學日語。

起初,當然只是學語言。

發音、句型、文法,一課一課往前走。

直到某一天,在學《大家的日本語》第 29 課時,老師提到他動詞與自動詞的差別——

事情是「被做的」,還是「自己發生的」。

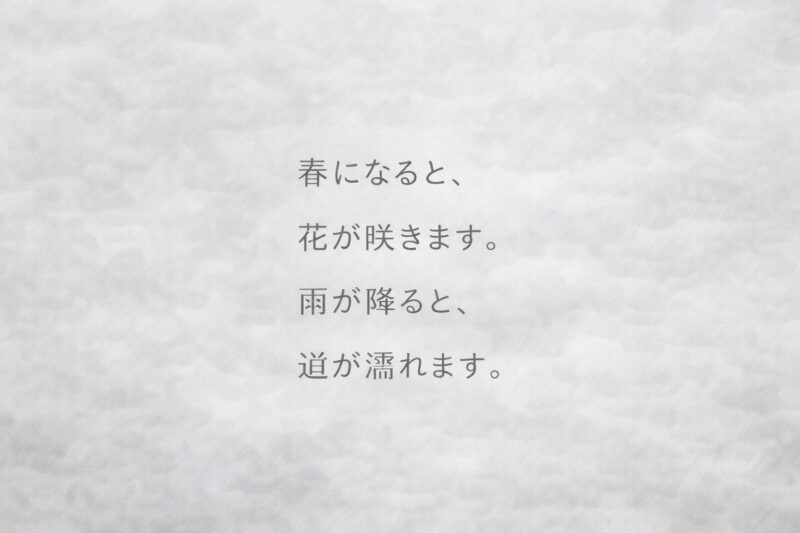

1月29晚上的日文課,草菇提及更早之前學過的第 23 課,那些被稱為「現象文」的句子:

春になると、花が咲きます。

雨が降ると、道が濡れます。

沒有主詞,沒有意圖,沒有心理。

條件具足,現象顯現。

我突然意識到一件事:原來,日文的學習本身,就在不斷要求說話者退後一步。

第 23 課,要求你不要急著解釋世界;

第 29 課,要求你不要急著指認責任;

後來的「〜ている」,要求你停留在狀態;

「〜そう/〜よう」,要求你為判斷保留距離。

這不正是現象學在做的事嗎?

在西方哲學裡,現象學是一種對「主體站得太前面」的反省。而在日文裡,這種反省卻早已內化為語言本身的運作方式。

語言不急著讓「我」站出來,

也不急著替世界下結論。

事情,在條件中發生;

狀態,在時間裡持續;

判斷,被暫時懸置。

如果說,我年輕時著迷的存在主義,是一種「必須站出來」的哲學,

那麼我現在在日文裡重新遇見的,反而是一種「允許退後」的練習。

不是否定選擇,

而是承認——不是每一刻,都需要決斷。

回頭看,我才明白,為什麼學習日文會在某個時刻,與我早年的哲學興趣產生共鳴。

因為它並沒有要求我成為什麼樣的人,而是訓練我

在理解之前,先觀看;

在判斷之前,先描述;

在急著說話之前,先讓事情出現。

沒想到,學習日語,也可成為一種哲學練習。

不是透過概念,而是透過語言;

不是站在世界之外思考世界,而是在世界之中,慢慢學會如何觀看。

也許,這正是我這個階段,重新與哲學相遇的方式。