視野洞見

異郷と故郷(いきょうとこきょう)

異郷と故郷(いきょうとこきょう)|日本的異鄉人,與變動中的家園

見到一篇日經新聞的報道,加上過去幾年,除了台灣,我最多的時間就是在日本,北海道、名古屋、東京、沖繩來來回回,有些寫在筆記簿上的觀察、有些還未沉澱的感覺,正好整理出來。

近年走在日本(にほん)的鄉間小鎮(しょうがんしょうちょう),無論是清晨的漁港(ぎょこう),還是傍晚的溫室(おんしつ),總會聽到不同語言交織的聲音。

那可不是觀光(かんこう)季節的喧鬧,而是日常(にちじょう)的風景——來自越南的笑聲、尼泊爾的吆喝、緬甸工人用方言彼此提醒的喊聲。

十年前的日本,這樣的聲音很罕見,如今卻是許多地方的生活底色。

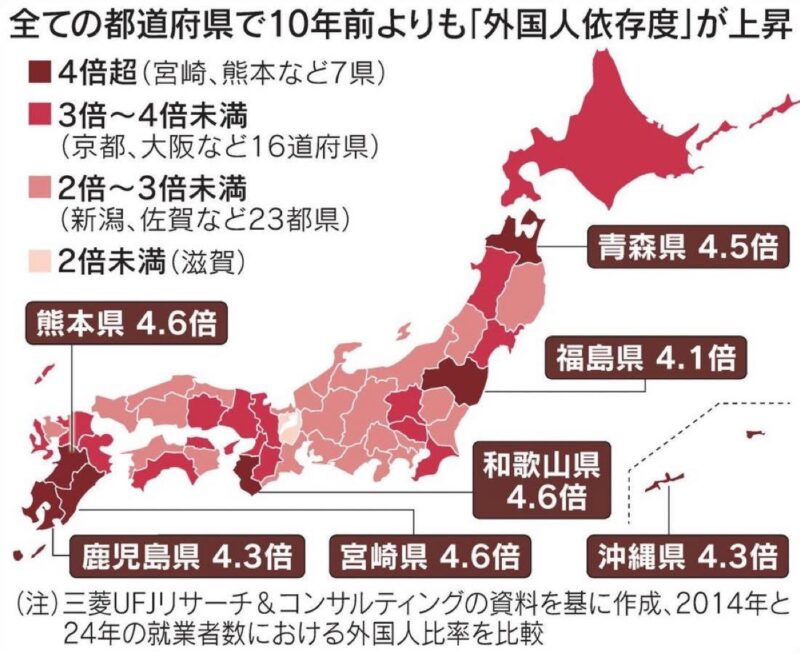

厚生労働省(こうせいろうどうしょう)與総務省(そうむしょう)的統計數字冷靜卻清晰——2024 年,全日本所有都道府縣(とどうふけん)的外國勞工比例都比十年前高,其中七個縣的增幅超過四倍(見附圖)

宮崎縣十年前每 294 人才有 1 名外國勞工,如今變成 63 人就有 1 名。熊本、和歌山、青森等地的情況也相似。

原因很單純:農業(のうぎょう)、漁業(ぎょぎょう)、建築業(けんちくぎょう)、介護(かいご)機構……缺人的地方越來越多,而補上的手,大多來自海的另一端。

產業的數字更加直白。

建設業(けんせつぎょう)的外國勞工十年間暴增 9.2 倍;醫療(いりょう)與福祉(ふくし)領域成長 8 倍;漁業增加 6.6 倍。

住宿與餐飲服務業裡,每 15 位員工中就有 1 位外國人;製造業則是每 17 人 1 位。從田間採收,到餐廳端盤子,異鄉人的雙手,正托住日本的日常、維持注社會的日常運作。

在東京(とうきょう),比例更高——每 14 人中就有 1 名外國勞工。

許多是留學生(りゅうがくせい),一邊學日語(にほんご),一邊在便利商店(コンビニ)或居酒屋(いざかや)打工。

愛知(あいち)與群馬(ぐんま)的數字緊隨其後。

然而,這股人口流動的背後,也有另一方面背景,本土人口正在萎縮。

2025 年元旦的統計顯示,日本人總人口已連續 16 年下降(げんしょう),外國人卻增加了 11%,達到 367 萬 7463 人,創下新高。

政府計畫在 2024 至 2029 年間引進最多 82 萬名特定技能人才(とくていぎのう),2027 年的「育成就業(いくせいしゅうぎょう)」制度將取代技能實習制度(ぎのうじっしゅう),並開放特定技能 2 號持有者無限期居留與家屬隨行。這意味著,越來越多的外國家庭會在日本長期落地生根。

當然我也聽過一些不那麼溫暖的故事。

曾經在東北(とうほく)的小鎮,一位印尼女孩悄聲跟我說,她在超市(スーパー)被陌生人盯著看,低聲咕噥「外國人真多」。

在某些地方,出租房屋時房東會在條件上寫「外国人不可(がいこくじんふか)」。

新聞中,也時常出現外國工人因語言不通、文化差異,被誤解為「不守規矩」的麻煩來源。

這些不是全面的日本,但它提醒我們,所謂「共生(きょうせい)」需要的不只是政策,更是彼此的耐心與理解。

2025 年 7 月的參議院(さんぎいん)選舉中,外國人政策成為主要辯題之一,支持與反對的聲音同樣強烈,甚至有政治評論這個決定了剛剛出現的大選結果,相對保護本土的小政黨得到選票優勢。

在媒體上,可以見到專家建議,或許可以參考 1990 年代日系移民集中在工業地帶的經驗,讓中央與地方提前布局,避免讓衝突在沉默中累積。

我曾走過一個人口逐年減少的沿海(えんかい)小村,港口邊的日落像一層緩慢燃燒的金箔(きんぱく),海水泛著微光。

漁船靠岸時,船身與木製碼頭輕輕相撞,發出低沉的聲音。走下船的不全是當地的老漁夫,還有幾位戴著毛線帽的年輕菲律賓人,他們拎著魚簍,邊走邊笑,用我聽不懂的語言聊著今晚要煮的湯。

海風帶著鹽味,吹過他們的外套,也吹過村裡早已斑駁的木屋。那一刻我忽然意識到,這片海已經分不清誰是來者,誰是本地。

潮汐(ちょうせき)從不挑選要擁抱的船,正如未來的日本,也終將由不同的面孔、不同的聲音,一起編織。

或許多年之後,當人們再談起這個國度的故事時,不會先問「你來自哪裡」,而是問「今晚的海風冷不冷」。